曾几何时,非无菌型医用超声耦合剂凭借其经济性在临床上占据一席之地。然而,近年来,我们清晰地看到它正迅速“失宠”,其市场地位和应用范围受到严重挑战。这背后,是来自院感控制日益升级的严峻态势和国家法规标准不断完善的双重强大压力共同作用的结果。

院感控制的压力是内生动力。医院感染是衡量医疗质量的红线,任何可能增加院感风险的环节都必须得到严格控制。非无菌耦合剂在特定高风险场景(如腔道检查、术中操作、新生儿检查、接触非完好皮肤黏膜等)下使用时,其携带的微生物极易成为直接的感染源,引发严重的医源性感染。随着院感防控理念的深入人心和技术的进步,医疗机构对这类风险的容忍度越来越低,主动寻求更安全的替代品成为必然。

法规要求的压力是外部推力。YY/T 0299-2022《医用超声耦合剂》国家强制性标准的全面实施,是这一转变的关键转折点。该标准明确将非无菌耦合剂的适用范围严格限定在“完好的皮肤表面”,对于上述高风险场景,则强制要求使用无菌型耦合剂。这一法规层面的“硬约束”,使得医院在这些场景下继续使用非无菌产品即属违规,面临巨大的法律风险和行政处罚压力。

非无菌耦合剂在临床应用中逐渐“失宠”,其背后是院感控制重要性日益凸显与相关法规要求不断趋严的双重压力。医疗机构对交叉感染风险的零容忍态度,以及国家对医疗器械使用规范的细化,共同推动了对耦合剂无菌性的高度关注。平创医疗医用无菌耦合剂,正是为应对这一挑战而生。它采用严格的无菌生产与独立包装,确保在腔内、介入及黏膜接触等高风险操作中,耦合介质的无菌性,从而有效响应了院感防控的迫切需求与法规的硬性规定,为患者安全提供坚实保障。

耦合剂智能供料器

耦合剂智能供料器 腔道用超声耦合剂

腔道用超声耦合剂 医用无菌耦合剂

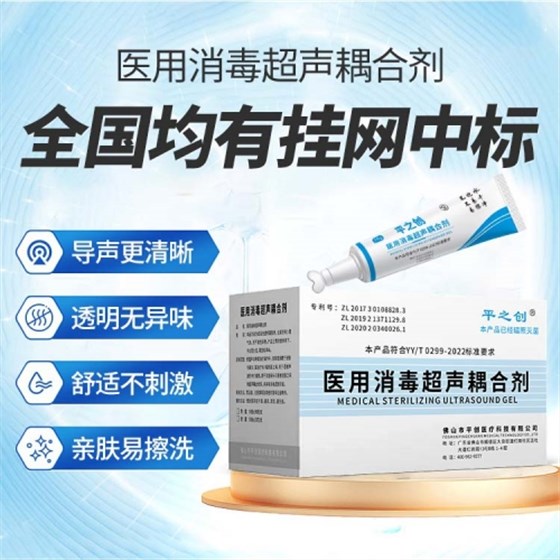

医用无菌耦合剂 医用消毒超声耦合剂

医用消毒超声耦合剂